Aktualisiert am 15. August 2023 von Selda Bekar

Die richtige Planung schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Ernte im eigenen Garten. Dabei kann der Hobbygärtner die Wintermonate nutzen, um seinen Ernteplan für die kommende Saison aufzustellen und das notwendige Saatgut zu besorgen.

Im Winter fällt im Garten wenig Arbeit an. Die Gemüsebeete sind abgeerntet und die Pflanzen ruhen. Nur die Kübelpflanzen, die zum Überwintern hereingeholt wurden, müssen hin und wieder gegossen werden. Einige Pflanzen kann der Hobbygärtner schon einmal aussäen und auf der Fensterbank Keimlinge ziehen, um pünktlich zum Saisonstart Setzlinge zu haben. Viel mehr gibt es aber nicht zu tun. Deshalb bieten sich die Wintermonate an, um die kommende Gartensaison zu planen. Denn je besser der Hobbygärtner den Anbau plant, desto besser stehen die Chancen auf eine reiche Ernte.

Saat- und Ernteplanung im Garten: die Beete

Damit der Hobbygärtner ermitteln kann, wie viel Saatgut er braucht, sollte er zunächst einmal entscheiden, wie er seine Beete anlegen möchte. Am besten zeichnet er sich dazu den Grundriss seiner Gartenfläche auf. Anschließend kann er diese Fläche in die verschiedenen Gartenbeete aufteilen.

Als optimale Breite für Gartenbeete gelten 120 bis 130 Zentimeter. Ein durchschnittlich großer Erwachsener kann seine Beete bei dieser Breite bequem bearbeiten, denn er erreicht von beiden Seiten aus gut die Beetmitte. Ist der Hobbygärtner eher klein oder besonders groß, kann er die Breite seiner Beete aber selbstverständlich anpassen. Um zu bestimmen, welche Beetbreite für ihn optimal ist, hockt er sich einfach hin und markiert die Stelle, an die er noch problemlos mit seinen Händen kommt. Den Abstand zwischen dieser markierten Stelle und seiner Fußspitze nimmt er mal zwei. Dieser Wert entspricht der idealen Beetbreite für den Hobbygärtner.

Zwischen den einzelnen Beeten sollte der Hobbygärtner Wege einplanen. Die Wege sollten mindestens 30 Zentimeter breit sein, besser sind jedoch 40 oder 50 Zentimeter. Breitere Wege erleichtern die Pflege, denn der Hobbygärtner kann sich bequem hinhocken und sein Gartengerät ablegen, ohne ständig auf das Nachbarbeet aufpassen zu müssen. Die Wege zwischen den Beeten können ruhig unbefestigt sein. Ratsam ist aber, solche unbefestigten Wege mit Rindenmulch oder Holzhäckseln auszustreuen. Zum einen bildet sich so weniger Unkraut und zum anderen kann der Hobbygärtner auch bei schlechtem Wetter frisches Gemüse für das Mittagessen ernten, ohne jedes Mal die Gummistiefel auspacken zu müssen. Eine andere Möglichkeit ist, breite Holzbretter als Gehwegplatten zwischen den Beeten auszulegen. Der Hauptweg im Garten hingegen sollte auf jeden Fall befestigt und mindestens 100 cm breit sein. Bei dieser Breite ist sichergestellt, dass der Hobbygärtner auch seine Schubkarre bequem abstellen kann.

Wenn der Hobbygärtner möchte, kann er seine Beete zusätzlich einfassen. Niedrige Holzbohlen, schmale Kantensteine aus Beton oder Stahlkanten sind hierbei geeignete Lösungen. Sind im Garten viele Schnecken unterwegs, kann der Hobbygärtner auch stabile Schneckenzäune als Beeteinfassungen aufstellen. Damit der Garten optisch nicht ganz so streng wirkt, kann der Hobbygärtner die klassische, geradlinige Beeteinteilung beispielsweise mit einem runden Kräuterbeet in der Mitte auflockern.

Saat- und Ernteplanung im Garten: die Fruchtfolge

Hat der Hobbygärtner die Größe und die Lage seiner Beete festgelegt, geht es mit der Planung des Anbaus weiter. Dazu sollte sich der Hobbygärtner zunächst entscheiden, was er anbauen möchte und wie groß die jeweilige Anbaufläche sein soll. Danach ordnet er alle Pflanzen aus seiner Liste einer von zwei Gruppen zu:

- In die erste Gruppe gehören alle Pflanzenarten, die eine lange Kulturzeit haben. Diese Pflanzen bilden die sogenannten Hauptkulturen. Beispiele dafür sind Kartoffeln, Karotten und Gurken.

- Die zweite Gruppe beinhaltet alle Arten mit einer kurzen Kulturzeit. Sie sind die Vor- und die Nachkulturen. Typische Pflanzen aus dieser Gruppe sind beispielsweise Buschbohnen, Feldsalat, Kohlrabi, Lauch, Radieschen und Spinat.

Im nächsten Schritt wählt der Hobbygärtner für jede Hauptkultur eine Vor- oder Nachkultur aus. Diese beiden Pflanzenarten bilden dann die Fruchtfolge, die zeitlich versetzt in dem jeweiligen Beet angebaut wird. Je nach Gemüseart pflanzt der Hobbygärtner also erst die Hauptkultur und nach deren Ernte die Nachkultur oder umgekehrt erst die Vorkultur und danach die Hauptkultur. Buschbohnen beispielsweise eignen sich sehr gut als Nachkultur für Kartoffeln. Baut der Hobbygärtner in einem Beet Kohl oder Zwiebeln als Hauptkultur an, ist Feldsalat eine ideale Nachkultur. Spinat wiederum bietet sich als Vorkultur für Karotten an.

Bei der Zusammenstellung seiner Fruchtfolgen sollte der Hobbygärtner folgende Grundregel beachten: Als Partner eignen sich Pflanzen mit unterschiedlich langen Wachstumszeiten, die verschiedenen Familien angehören und sich in ihrem Nährstoffbedarf unterscheiden.

Saat- und Ernteplanung im Garten: der Fruchtwechsel

Eine gut durchdachte Fruchtfolge sorgt dafür, dass der Hobbygärtner seine Anbaufläche optimal ausnutzen kann. Mindestens genauso wichtig ist aber auch der sogenannte Fruchtwechsel. Fruchtwechsel bedeutet, dass der Hobbygärtner auf einer Fläche nicht zweimal hintereinander Pflanzen aus derselben Familie anbaut. Stattdessen sollte er auf der jeweiligen Fläche etwas anderes anbauen als im Vorjahr. Für diesen Fruchtwechsel gibt es zwei wichtige Gründe: Zum einen beugt der Hobbygärtner auf diese Weise einem Befall seiner Pflanzen mit Krankheiten und Schädlingen vor. Und zum anderen verhindert er, dass dem Boden einseitig Nährstoffe entzogen werden. Das wiederum ist wichtig, damit die Pflanzen gut gedeihen können und der Hobbygärtner auf den Einsatz von Mineraldüngern verzichten kann.

Die Vierfelderwirtschaft als Vorbild

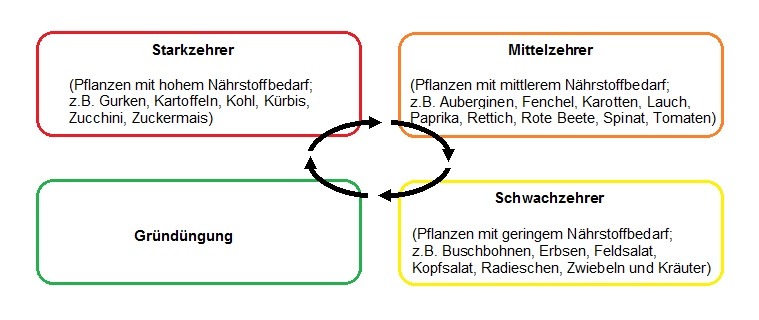

Um die Ertragskraft seines Bodens zu erhalten und die Anbaufläche gleichzeitig optimal auszunutzen, kann sich der Hobbygärtner an der sogenannten Vierfelderwirtschaft orientieren. Bei dieser Bewirtschaftungsform wird die Anbaufläche in vier Felder aufgeteilt. Pflanzen mit einem hohen, einem mittleren und einem geringen Nährstoffbedarf erhalten jeweils ein Feld. Das vierte Feld liegt brach und wird nur mit einer Gründüngung eingesät. Jedes Jahr verschiebt sich der Anbau um ein Feld. War im ersten Jahr im jeweiligen Beet eine Pflanze mit einem hohen Nährstoffbedarf eingepflanzt, wird im nächsten Jahr hier also eine Pflanze mit mittlerem Nährstoffbedarf und im dritten Jahr eine Pflanze mit geringem Nährstoffbedarf angebaut. Im vierten Jahr kann sich das Beet erholen, danach beginnt die Abfolge mit dem Anbau eines Starkzehrers von vorne.

Natürlich muss der Hobbygärtner das Prinzip der Vierfelderwirtschaft nicht strikt umsetzen. Vor allem in einem kleinen Garten wird der Hobbygärtner schließlich kaum auf einer Viertel seiner Anbaufläche verzichten wollen. Aber er kann dieses Bewirtschaftungsprinzip als Vorbild nehmen und sich grob daran orientieren.

Wichtig ist allerdings, dass der Hobbygärtner bei der Planung seiner Fruchtfolge nicht nur den Nährstoffbedarf berücksichtigt, sondern auch darauf achtet, die Pflanzenfamilie zu wechseln. Wenn im Vorjahr eine Pflanze aus der Familie der Kreuzblütler angebaut wurde, sollte der Hobbygärtner im Folgejahr also eine Pflanze aus der Familie der Doldenblütler, der Schmetterlingsblütler, der Nachtschattengewächse oder der Kürbisgewächse in das Feld pflanzen.

Saat- und Ernteplanung im Garten: die Mischkultur

In einem klassischen Gemüsegarten wird meistens eine Gemüseart pro Beet angepflanzt. Allerdings zeigt die Praxis, dass eine sogenannte Mischkultur oft vorteilhafter ist. Bei der Mischkultur werden verschiedene Pflanzenarten als Nachbarn in dasselbe Beet gesetzt. Ein Pluspunkt, der sich daraus ergibt, ist, dass sich die Pflanzen derselben Art untereinander weniger Konkurrenz machen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Nährstoffe im Boden besser genutzt werden können. Hinzu kommt, dass sich einige Pflanzen gegenseitig vor Krankheiten und einem Schädlingsbefall schützen. Karotten und Zwiebeln, Kohlrabi und Lauch, Paprika und Tomaten, Gurken und Knoblauch oder Rosen und Lavendel beispielsweise sind gute Nachbarn.

Saat- und Ernteplanung im Garten: der Saatgutkauf

Steht fest, was der Hobbygärtner wo anpflanzen möchte, kann er sich auf den Weg machen, um das benötigte Saatgut einzukaufen. Dabei gilt grundsätzlich, dass er auf frisches Saatgut von namhaften Herstellern setzen sollte. Die Aussaat von selbst gewonnenen Samen ist oft keine gute Idee, denn mitunter gehen die Samen erst gar nicht auf oder die Ernte ist nicht so üppig und qualitativ hochwertig wie sie sein könnte. Dies liegt daran, dass es sich bei herkömmlichem Saatgut oft um sogenanntes F1-Saatgut handelt. Möchte der Hobbygärtner künftig selbst Samen für seine Pflanzen gewinnen, sollte er unbedingt darauf achten, dass das Saatgut nicht mit dem Zusatz F1 gekennzeichnet ist. Solches Saatgut bekommt der Hobbygärtner in erster Linie bei biologischen Saatzuchtbetrieben.

Was bedeutet F1?

Die Bezeichnung F1 kommt aus der Genetik und steht für die erste Generation der Nachkommen von zwei miteinander gekreuzten Pflanzen. Damit die positiven Eigenschaften der beiden Eltern in der F1-Generation auftreten, findet eine Inzucht statt. Dafür werden im ersten Schritt zwei Klone jeder Ausgangspflanze miteinander gekreuzt. Auf diese Weise entstehen reinerbige Merkmale im Erbgut, da diese Merkmale ja auf zwei identische Gene zurückgehen. Im zweiten Schritt werden die beiden Inzuchtlinien miteinander gekreuzt. Das Ergebnis dieser Kreuzung ist die F1-Generation. Hier sind die Nachkommen in fast allen Genen mischerbig. Da die positiven Eigenschaften der Eltern herausgefiltert und neu kombiniert wurden, sind die F1-Sorten besonders leistungsfähig. Der Nachteil ist aber, dass sich die F1-Sorten nicht sortenecht vermehren lassen. Sammelt der Hobbygärtner das Saatgut von einer F1-Sorte und sät es erneut aus, hat die F2-Generation andere Eigenschaften als die Elternarten. Im Klartext heißt das nichts anderes, als dass der Hobbygärtner von seinen Pflanzen kein neues Saatgut gewinnen kann, sondern frisches Saatgut kaufen muss.

Die Alternative wäre, Bio-Saatgut zu verwenden. Aus Bio-Saatgut kann der Hobbygärtner Pflanzen anbauen und aus diesen Pflanzen anschließend eigenes Saatgut gewinnen. Allerdings muss er dann auch bei dieser einen Sorte bleiben. Baut er andere Sorten an, kommt es zu unerwünschten Kreuzungen, die nachteilige Eigenschaften haben können.

Beim Kauf des Saatguts sollte sich der Hobbygärtner außerdem darüber informieren, ob und welche Neuzüchtungen es gibt. Denn es kommen regelmäßig neue Pflanzensorten auf den Markt, die robuster und gegenüber Krankheiten und Schädlingen widerstandsfähiger sind.

Saatgut vom Vorjahr muss nicht zwangsläufig entsorgt werden. Wird das Saatgut kühl, trocken und dunkel gelagert, bleibt die Keimfähigkeit oft mehrere Jahre lang erhalten. Trotzdem sollte der Hobbygärtner sicherheitshalber eine Keimprobe machen. Dafür nimmt er ein Stück Küchenkrepp und durchtränkt dieses mit Wasser. Dann legt er das Küchenkrepp in eine kleine Schale oder einen flachen Teller und streut ein paar Samenkörner drauf. Die Schale oder den Teller deckt er anschließend mit Frischhaltefolie ab und stellt das Ganze auf die Fensterbank. Haben nach einigen Tagen viele Samen gekeimt, kann der Hobbygärtner das Saatgut bedenkenlos verwenden. Ist nur die Hälfte der Samenkörner aufgegangen, kann der Hobbygärtner das Saatgut zwar noch säen, sollte es dann aber sehr dicht ausstreuen. Passiert so gut wie nichts, sollte sich der Hobbygärtner besser frisches Saatgut besorgen.

Und noch ein Tipp:

Bei vielen Gemüsearten gibt es sogenannte Früh- und Spätsorten. Sie werden zu unterschiedlichen Terminen ausgesät. Wichtige Einflussfaktoren in diesem Zusammenhang sind die Länge der Tage, die Temperaturen beim Anbau oder auch die Winterhärte. So kann es beispielsweise sein, dass eine Frühsorte nur schlecht gedeiht, wenn es kühl und trüb ist, während eine Spätsorte gerade diese Witterungsverhältnisse bevorzugt. Bei der Auswahl des Saatguts sollte der Hobbygärtner deshalb genau darauf achten, welche Anbauzeit auf der Verpackung steht. Gleichzeitig kann er durch eine geschickte Kombination von Früh- und Spätsorten mehr und länger ernten.

Saat- und Ernteplanung im Garten: der Terminkalender

Damit der Hobbygärtner die Übersicht nicht verliert und den richtigen Zeitpunkt für die Aussaat nicht verpasst, sollte er sich die Aussaattermine für seine Pflanzen in einen Kalender eintragen. Je nach Witterung kann es zwar gut sein, dass sich die Termine für die Aussaat und auch die Ernte um ein, zwei Wochen verschieben. Eine grobe Zeitplanung ist aber trotzdem eine wertvolle Orientierungs- und Erinnerungshilfe.

Ein Saat- und Erntekalender als Übersicht

Bleibt noch die Frage, wann der Hobbygärtner denn was säen und ernten kann. In der folgenden Tabelle haben wird die wichtigsten Termine für eine Vorkultur, die Aussaat im Freiland, die Pflanzung ins Freiland und die Ernte von typischen Gemüsesorten im heimischen Garten zusammengestellt. Dabei versteht sich die Tabelle in erster Linie als Orientierungshilfe. Denn je nach Region und Witterung können sich die Termine leicht verschieben. Und auch die verwendete Pflanzensorte kann laut Saatgutverpackung andere Zeitpunkte vorsehen.

| Gemüse | Vorkultur | Aussaat | Pflanzung | Ernte |

| Bohnen | Ende April | Mai bis Juli | nach den Eisheiligen | 8 bis 12 Wochen nach der Saat |

| Endivie | – | Mitte Juni bis Anfang Juli | – | Oktober und November |

| Erbsen | – | Mitte April bis Anfang Juni | – | 8 bis 11 Wochen nach der Saat |

| Gurken | April | Mitte Mai bis Anfang Juni | nach den Eisheiligen | ab Ende Juni |

| Karotten | Februar bis Anfang März | Februar bis Anfang Juli | – | Juni bis Oktober |

| Kartoffeln | – | Mitte April bis Ende Mai | – | je nach Sorte Juni bis September |

| Knoblauch | – | April oder Oktober | – | ab Juli |

| Kohlgemüse

Blumenkohl Brokkoli Kohlrabi Rot- und Weißkohl Wirsing |

ab Januar Januar Februar März

ab Januar |

Mai bis Juni April bis Juni April bis Juli ab Mai

Mai |

ab Mitte April April und Mai ab April ab Ende März

März bis Juni |

Juli bis November |

| Lauch | ab März | ab März bis Ende Juli | April bis Juli | Sommerlauch ab Juni, Herbst- und Winterlauch September bis Frühjahr |

| Paprika | Februar bis Anfang März | – | Anfang Juni | bis Ende Juli |

| Radieschen | ab Februar | März bis September | – | im Frühjahr und Herbst 8 Wochen, im Sommer 4 Wochen nach der Saat |

| Rote Beete | – | April bis Juni | – | 12 bis 15 Wochen nach der Saat |

| Salat

Eissalat Kopfsalat Schnitt- und Pflücksalat |

ab März ab Februar ab Januar |

ab Mai ab April ab April |

Frühjahr ab April – |

12 Wochen 10 Wochen 6 Wochen nach der Saat |

| Sellerieknollen | März | – | nach den Eisheiligen | Oktober |

| Spinat | ganzjährig | März bis Mai und August bis Oktober | – | 8 bis 10 Wochen nach der Saat |

| Tomaten | Anfang März bis Anfang April | – | nach den Eisheiligen | Juli bis Ende Oktober |

| Zucchini | April | ab Mitte Mai | Mitte Mai | ab Mitte Juli |

| Zwiebeln | Februar bis März | März bis April und August | April und Oktober | ab Juli, Winterzwiebeln ab April des Folgejahres |